高知県に伝わる**「ほっぱん」**という言葉、どこか耳に残りませんか?一見ユニークだけど、実はとても重い意味を持っているんです。今回はこの言葉の背景をわかりやすくひもといてみます。

**「ほっぱん」は高知県南西部(幡多郡黒潮町伊田)でかつて村人たちを襲った奇病の呼び名。「赤い発疹」を意味するこの言葉には、昔の人々が体験した強い恐怖と信仰が重なっています。

2025年5月21日放送予定の『世界の何だコレ!?ミステリー』**でも取り上げられ、現代の視聴者にも“あれは一体何だったの?”と気になる存在になること間違いなし。

今回はその病の正体や、地域に根づいた言い伝えの背景を丁寧に整理してお届けします。

ほっぱんってどんな祟り?

村人たちが語り継いだ「名主の祟り」

むかし、この地域では夏になると赤い発疹と高熱で倒れる人が続出しました、勿論亡くなった方もいましたので怖かったでしょうね~。しかもその原因がわからなかったため、村人たちは**「名主の祟り」**と信じていたそうです。

名主(なぬし)とは、村をまとめる存在。亡くなった名主さんの思いが怨念となって災いを起こしている…そんな伝承が自然と広まっていったのだとか。

そう考えると、信仰と恐怖が混じった空気の中で生きていた当時の人々の気持ちが少しだけ見えてくるような気がしませんか?ぞわぞわ怖いですね~。

「祟り」として伝わったワケとは?

なぜそこまで“祟り”と結びついたのでしょうか。原因不明で、しかも決まって夏に現れ、家族内で次々と広がる病。

現代なら「感染症だね」で済むかもしれませんが、当時は“見えない力”に頼って説明するしかなかったのかもしれませんね。

名主さんの死と病の流行が時期的に重なったことも、人々の想像を後押しした背景にありそうですよね。

高知の村で語り継がれる風習の真実

「ほっぱん」の正体は風土病だった

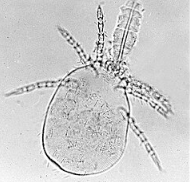

実はこの病気、1951年に寄生虫学者の佐々学さんによって、トサツツガムシというダニが媒介する「四国型ツツガムシ病」だと判明します。症状は高熱と赤い発疹。

出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E3%81%AE%E3%81%BB%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%82%93

つまり、**「ほっぱん」**は迷信ではなく、れっきとした感染症だったんですね。当時の村人がそれを祟りと結びつけてしまったのも、無理はない気がしますよね。

今も残る語りと地域の記憶

今では病の正体がわかっているにもかかわらず、**「ほっぱん」**という言葉は、今も地元では忘れられていません。それは単なる昔話ではなく、「何が起きたか」「どう向き合ったか」を語りつぐ大切な記憶。

ちなみに、堺雅人さんも以前ある番組で“伝承こそ地域の力”と話していました。そういうふうに考えると、こうした話を未来へ残す意味が少し見えてきますよね。

まとめ

**「ほっぱん」**には、怖れ・誤解・そして後に明かされた事実が折り重なっています。

もし番組を見て気になった方がいれば、迷信と科学のはざまを知る入口として、この不思議な言葉を少し身近に感じてもらえたらうれしいです。

コメント