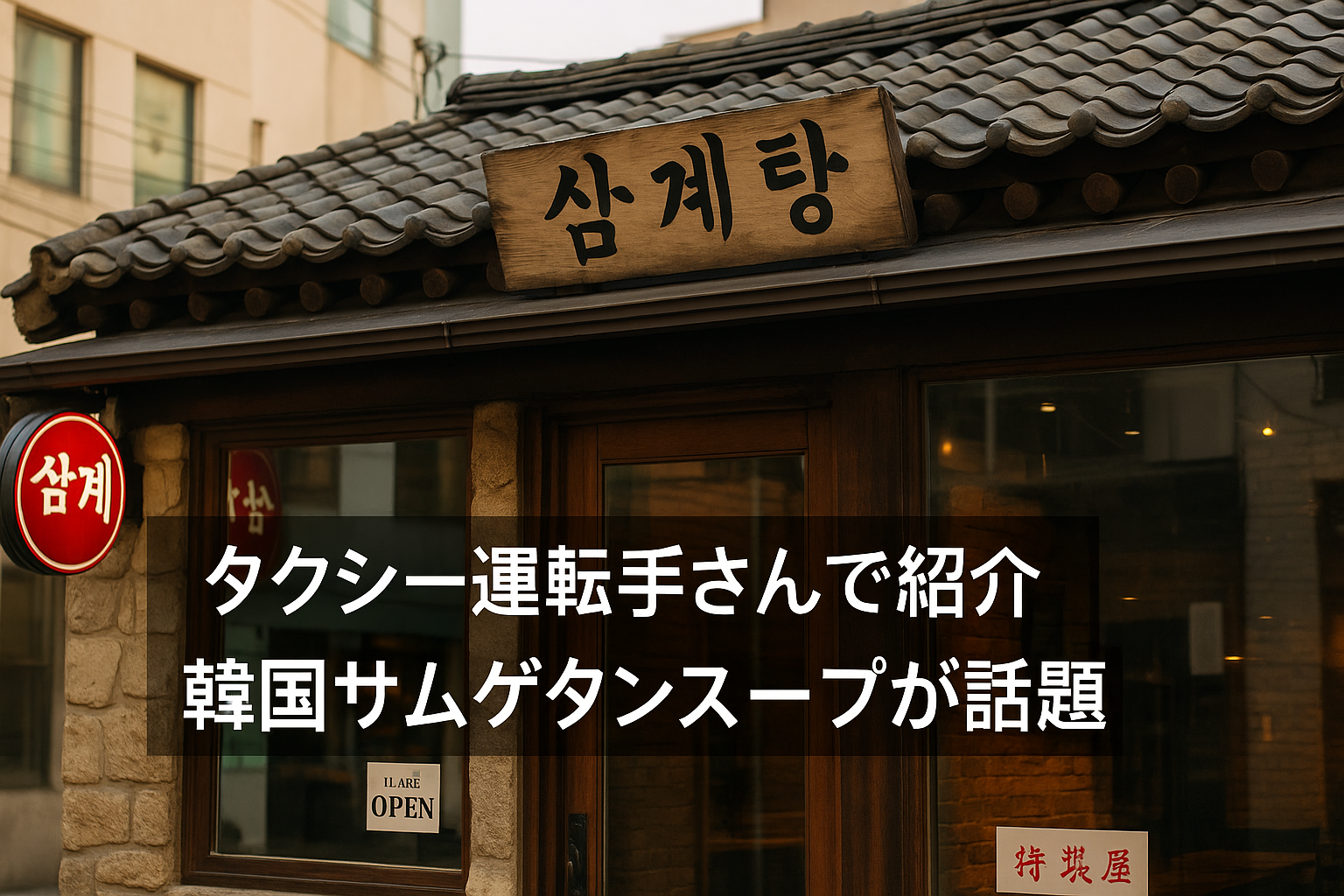

「タクシー運転手さん一番うまい店に連れてって!」で登場した韓国サムゲタンが、ちょっと変わった形で話題になっています。というのも、画面越しにも伝わってくる“ドロドロ系スープ”の濃さに驚いた方が続出したんです。「えっ、サムゲタンってあんな感じだったっけ?」と首をかしげた人も。その理由、じっくり見ていきましょう。

もともと韓国サムゲタンは、薬膳スープとして愛されてきた伝統料理。でも今回テレビで映った一杯は、見るからに様子が違いました。スープは白く濁ってトロっとしていて、明らかにいつものサムゲタンとは一線を画す仕上がり。

しかもお店の名前が紹介されなかったことで、余計に好奇心をくすぐられたんですよね。「一体どこで食べられるの?」「あの濃さの秘密は何?」と、SNSや検索で気になる人が一気に増えています。今回はその謎を、文化や調理の背景から丁寧に読み解いていきます。

サムゲタンとはどんな料理?

薬膳スープとしての由来と役割

サムゲタンといえば、若鶏のお腹に高麗人参やナツメ、もち米、栗などを詰めてコトコト煮込んだ栄養たっぷりのスープ。

韓国では夏の暑い時期にあえて熱いものを食べて元気をつける「三伏(サンボク)」の習慣がありますが、サムゲタンはその代表格。基本は塩味で、澄んだスープにやさしい旨みがじんわり広がる――そんなあっさり系の仕上がりが主流なんです。

一般的なサムゲタンとの違い

ところが今回登場したのは、いわゆる“いつものサムゲタン”とは違っていて…。スープには透明感がなく、白濁していて濃厚。おそらくもち米や緑豆、松の実、エゴマの粉などがたっぷり使われ、長時間煮込まれているため、コラーゲンやでんぷん質が溶け出してまるでポタージュのような粘度になっていたんですね。これはこれで体が温まりそうで魅力的です。

今、韓国では北朝鮮式サムゲタンがアツい!

スープと米と鶏が別々で出てくるのが北朝鮮式らしい

卓上のネギ生姜ソースと醤油ソースが味変にかなり良い pic.twitter.com/4qZCreKd37— Chika-C The Neckst (@ChikaCTheNeckst) April 15, 2025

ドロドロスープの理由とは?

もち米やナッツのとろみパワー

このとろみの正体、じつは意外とシンプル。**もち米やナッツ類(緑豆・松の実)**が溶け込んでいるからなんです。

じっくり煮込むと、でんぷんやゼラチンがスープに溶け出して、あのもったりした質感になるんですね。しかも、冷めにくく保温性もバツグン。飲むだけで体がじんわり温まるのも納得です。

韓国でもレアなスタイル?

このタイプのサムゲタン、実は韓国の中でもそう多くありません。たとえばソウルの江南エリアにある「三代参鶏職人」といったごく一部のお店でしか見られないレアな系統なんです。

いわば**“家庭ごとの味”が色濃く出るバリエーション**で、近年は健康志向の若者のあいだでもちょっとしたブームになってきています。

なぜ映像では伝わりにくかった?

店名が伏せられた不思議

今回の放送では、お店の名前や詳しい説明が出てこなかったのも気になるポイントでした。現地の事情なのか、編集の都合なのかは分かりませんが、かえってそれが「知りたい!」という気持ちに火をつけたようです。視聴者の検索行動が一気に高まったのも、うなずけますね。

文化の違いが伝わりづらい理由

もうひとつ、映像だけでは伝わりにくかったのが、韓国独自の薬膳文化。韓国では「食べ物に気(エネルギー)を込める」という考え方が根付いていて、単に“味”よりも“効能”が重視されるんです。

スープが濃いのは、むしろその“効果”の証。そうした文化的背景が映像ではどうしても伝わりづらく、あの濃厚さに戸惑った人もいたのではないでしょうか。

どうして話題になったの?

- 映像のインパクト:ドロドロとした見た目に「えっ?」と驚いた視聴者が多かった。

- 情報が少ないほど気になる:紹介が控えめだったことで、余計に検索したくなった。

- 文化ギャップが生んだ興味:日本ではあまり馴染みのない薬膳文化に“未知の魅力”を感じた。

ちなみに余談ですが、女優のチョン・ジヒョンさんも日常的にこうした薬膳スープを飲んでいるそうですよ。

自宅で取り入れるなら?

おうちでもちょっと試してみたくなりますよね。たとえばこんな工夫で、雰囲気を味わえます。

- エゴマ粉や緑豆入りの参鶏湯風スープで再現してみる。

- 鶏手羽+もち米でじっくり煮込めば薬膳風のおかゆとしても楽しめそう。

- 市販のインスタントサムゲタン+ナッツトッピングで手軽にアレンジも。

本格派じゃなくても、“ちょっと寄せてみる”だけで新しい発見があるかもしれません。

【まとめ】

今回紹介された韓国サムゲタンのドロドロスープは、素材の選び方や煮込み方、そして文化的な意味合いが重なって生まれた独特な一杯でした。

店名や詳細が伏せられていたことが、かえって話題を呼ぶきっかけに。こうした情報の“余白”が、今の時代では検索行動や関心を大きく動かす力を持っています。

ひとつの料理を通じて、映像だけでは伝わらない背景に触れられたこと、それ自体がちょっと面白い体験だったかもしれません。

コメント