函館といえば夜景や港町の風情が定番ですが、あの独特な形をした「五稜郭」も、訪れた人の記憶にしっかり残る存在。2024年7月放送予定の『ブラタモリ』でも紹介される予定ということで、「どうして星形なの?」という素朴な疑問が再び注目されています。

この記事では、その理由を図面や設計思想から紐解いていきます。放送前の段階ではありますが、信頼できる資料をもとに丁寧に解説していきます。

五稜郭なぜ星形?

星形構造にした意外な理由とは?

「五稜郭ってなんで星の形をしてるの?」と聞かれて、なんとなく「おしゃれだから?」と思った人、けっこう多いのではないでしょうか。でも実は、美しさ以上に大事だったのが防御力。当時は大砲の性能が上がっていて、死角ができるとすぐ狙われてしまう時代。

特番「ヨーロッパ最強の城スペシャル」を企画した場合、モット・アンド・ベイリーからドンジョンを備えた中世後期の城塞、ヴォーバン式の星形要塞、19世紀ロマン主義の中で建てられた折衷様式の城館が交錯して「何が最強なのか」で喧々諤々の議論となる。 pic.twitter.com/00q971GyXh

— Vatanabeus (@nabe1975) April 29, 2024

そこで、ヨーロッパのヴォーバン式要塞を参考に、お互いに援護できる形=星形を採用したんです。見た目のインパクトの裏に、しっかりとした合理性があったとは、ちょっと驚きですよね。

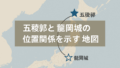

函館の地形と星形がどう結びつく?

函館は平地が多くて、山の上にお城を作るような地形じゃありません。だから武田斐三郎さんは、構造そのものに防御力を持たせるしかなかった。

大洲市中村

大洲市立博物館①

特別展 蘭学者 武田斐三郎

文政十(1827)年~明治十三年

大洲藩士武田敬忠の次男 字は成章

兄は胆沢県権知事のち梨本・華頂などの宮家の家令を務めた敬孝(ゆきたか)

大洲藩校 明倫堂に入学 同時に八幡神社の神官 常盤井厳戈の私塾「古学堂」にも通っていたらしい pic.twitter.com/AmXoGykezk— また後で (@AmJEdU3RyUekqV3) November 16, 2024

稜堡(りょうほ)と呼ばれる星形の角や、水堀を巧みに配置して、どこから攻められても見張れるような設計になっています。守りづらい土地を、工夫で“守りやすく変える”。まさに知恵の勝利です。

残された図面に隠れた真の意図

設計者・武田斐三郎さんの意図とは

五稜郭の設計者・武田斐三郎さんは、オランダで学んだ築城術をベースに、日本の実情に合う形にアレンジしていきました。図面を見ると、その工夫が随所に感じられます。

設計者の武田斐三郎自身は新城建築の場所としてもう少し内陸かつ高所の大野・市渡・峠下あたりを当初提案していたものの港湾に近い現在の場所に変更されたり、セオリー通り土塁で組もうとしたら崩れたので石垣に変更したり…と、防衛機構というよりは行政府としての機能が優先された感じはありますね。 pic.twitter.com/4wPSZb8EF9

— T_Toki (@toki1_ta) May 1, 2022

角度の取り方、砲台の向き、見晴らしの良さなど、すべて計算づくの配置。単なる輸入技術ではなく、「どうやったらこの土地を守れるか」を突き詰めた結果のデザイン。その真剣さが、図面からにじみ出てくるようです。

図面が語るもうひとつの戦略とは?

防御だけでなく、いざというときの「持久戦」にも備えていたのが五稜郭の特徴。水堀の広さ、物資の保管場所、撤退用の非常口の存在など、籠城に耐える工夫もきっちり盛り込まれていました。

実際、戊辰戦争のときにはその構造が活かされました。「守る」だけじゃなく「最後まで耐える」構造を最初から考えていたとすれば、これはもう、設計というより戦略です。

ブラタモリで紹介された意外な見どころ

展望タワーから見える星形の全容

地上から見ているとわかりづらいですが、五稜郭は上から見ると本当に美しい星形。その全景がはっきり見えるのが、五稜郭タワーからの眺めです。

実はこの「上から見える」ことも設計時点で想定されていたのでは?と言われています。現代の観光需要を思えば、かなりの先見性です。

番組で語られない裏の注目ポイント

『ブラタモリ』ではメインの構造にフォーカスされると思いますが、五稜郭の外周部や非公開エリアにも注目です。

たとえば、今は無い門の跡や、かつての兵舎の基礎など、知る人ぞ知る“跡”が残っています。ガイドさんの話を聞いて回ると、「えっ、ここにそんな歴史が?」と驚くことも。テレビでは触れきれないディープな魅力が、現地にはあふれているんです。

まとめ:

「五稜郭なぜ星形?」という問いには、防御力の追求、西洋技術の応用、そして日本の未来を想う設計者の願いが詰まっていました。

図面ひとつ取っても、そこに込められた意思は深いものがあります。放送を前に、そんな背景を少しでも知っておくと、番組の見方もグッと面白くなるはずです。ぜひ、五稜郭の“中身”に注目してみてください。

コメント