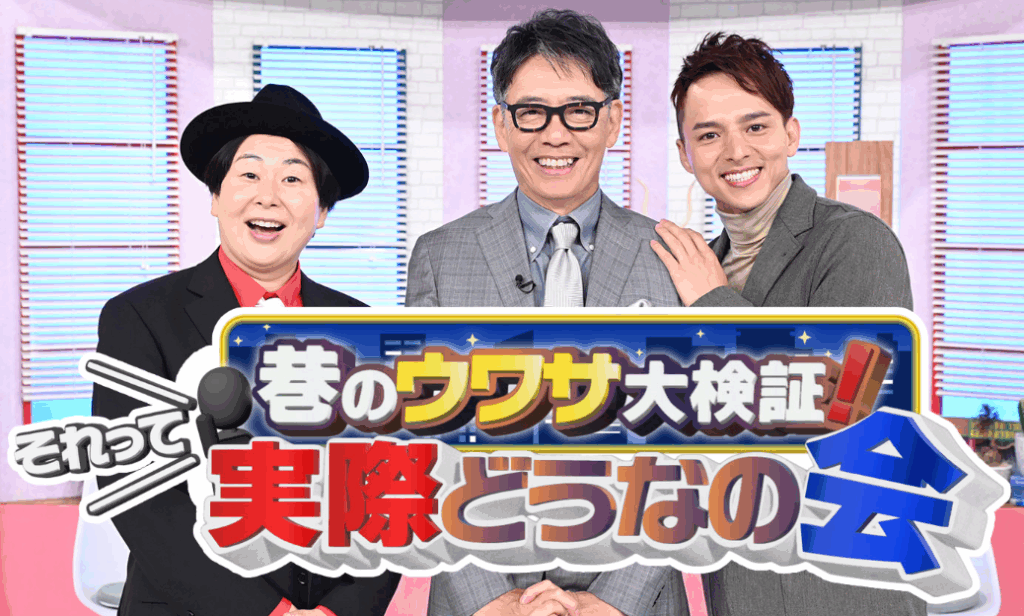

「鶏肉はヘルシー、豚肉は太る」…そんなイメージを持っていませんか?TBSの番組『それって実際どうなの会』で紹介された医師の“真逆の見解”に、思わず耳を疑った人も多いかもしれません。

今回注目されたのは、「鶏肉と豚肉、どっちが太るのか?」という日常的かつ多くの人が気になるテーマ。番組内で医師が語った見解は、これまでの“常識”とは真逆の内容で、「えっ、そうなの?」と驚いた方も多かったかもしれません。

視聴後、「どっちが正解?」「結局どう食べればいいの?」と混乱した方も多いかと思います。本記事では、その見解をわかりやすく整理し、番組内での補足情報や気になるポイントをまとめていきます。

鶏肉豚肉どっちが太るか医師が真逆の見解!

鶏肉=太らないは本当?それって思い込み?

鶏肉は低脂質・高タンパクの代表格。特に「ささみ」や「むね肉」は、ダイエット中の人の味方として知られています。ただし番組で紹介された見解では、「部位や調理法によっては豚肉の方がヘルシーなこともある」との指摘もあり、視聴者の常識に揺さぶりがかかりました。

実際、鶏もも肉(皮あり)は脂質が高めで、揚げ物などで調理するとカロリーも急上昇。一方で、豚ヒレ肉は脂質が低く、ビタミンB1が豊富。疲労回復にもつながる栄養素が多いんです。

【保存版】10分以内でできる鶏もも肉×炒め物のレシピ20選を紹介します。https://t.co/yVHjjX37XU pic.twitter.com/z96oeY5uD4

— 味の素パーク (@AJINOMOTOPARK) April 16, 2025

医師が語った「真逆の見解」とは?

番組内で専門医が語ったのは、「食材そのものよりも“調理法”や“部位”が重要」という点。例えば、皮つきの鶏もも肉をフライにすれば高カロリーになりますが、豚ヒレ肉を茹でたり蒸したりすればむしろヘルシーに。つまり、「鶏だからOK」「豚だからNG」とは一概に言えないのです。

鶏もも肉のフライ(?)

なんも調べずに作ったので下味という概念を感じないが結構美味しい pic.twitter.com/FvZZy2sVlg— 椅子# (@otamajakuc) February 4, 2025

この視点は、多くの視聴者にとって新鮮だったのではないでしょうか?

どうなの会補足まとめ

専門家の発言に対してSNSで飛び交った疑問とは

番組放送後、SNS上では「本当に豚のほうが太りにくいの?」「専門家の名前なんだっけ?」など、様々な反応がありました。中には「鶏しか食べてなかったのに…」と戸惑う声も。

焼いただけの豚ヒレ肉、焼いただけのエリンギ、切っただけのトマト、茹でただけのブロッコリー、トレーナーさんに使用調味料を突っ込まれそうな冬瓜の鶏そぼろあんかけ、乗せるだけのしらえだ丼

肉とエリンギにトリュフ塩かけたら目ちゃんこ美味しかった………… pic.twitter.com/DxDzGQMuHL— 射即人生 (@nanri_ns) July 20, 2022

こうした反応からもわかる通り、番組内では「名前や所属」の明示が短く、聞き取れなかった方もいたようです。本記事では、番組内の発言内容を整理し、見逃した方にも情報を届けます。

調理法と食べる量、そして“続けられるか”がカギ

補足として強調されていたのは、「どんな肉でも、油を使いすぎたり、過剰に摂れば太る」という基本的な栄養の考え方。最終的には、適切な量・調理法・頻度が健康を左右します。

また、食べることをストレスにしないことも大切。豚肉が好きな方が、無理に鶏肉に切り替えて長続きしなければ意味がない。自分に合った食習慣を見つけることが、結果として“太らない選択”につながるのです。

それって実際どうなの会

人気の理由は“身近さ”と“ギャップ”

『それって実際どうなの会』が支持されているのは、まさにこうした「常識とのギャップ」にスポットを当てているから。視聴者が日常で「気になってたけど調べなかったこと」に対して、専門家の視点で踏み込んでくれるんです。

そして、専門的すぎない演出も人気の一因。バラエティ要素がありつつ、情報の核はしっかりしている。これが今の視聴者層には心地よいのかもしれません。

今回の放送回、注目度が高かったワケ

今回のように、「食と健康」に関する内容は検索意欲が非常に高まりやすく、特に“真逆の見解”が出たことでSNSやブログでも多く取り上げられました。「どっちが太るの?」というシンプルな疑問に対して、思い込みが覆されたことが、視聴者の心を動かしたのです。

【まとめ】

「鶏肉=ヘルシー、豚肉=太る」という常識に、一石を投じた今回の『それって実際どうなの会』。医師の見解から学べるのは、単なる食材の選び方ではなく、“調理法”と“継続性”の大切さでした。

自分の生活に合った方法を見つけることが、最も太りにくい食習慣につながるのかもしれません。情報に振り回されすぎず、でも知識は味方にする──そんな柔軟な姿勢が、これからの健康管理に必要なのではないでしょうか?

コメント