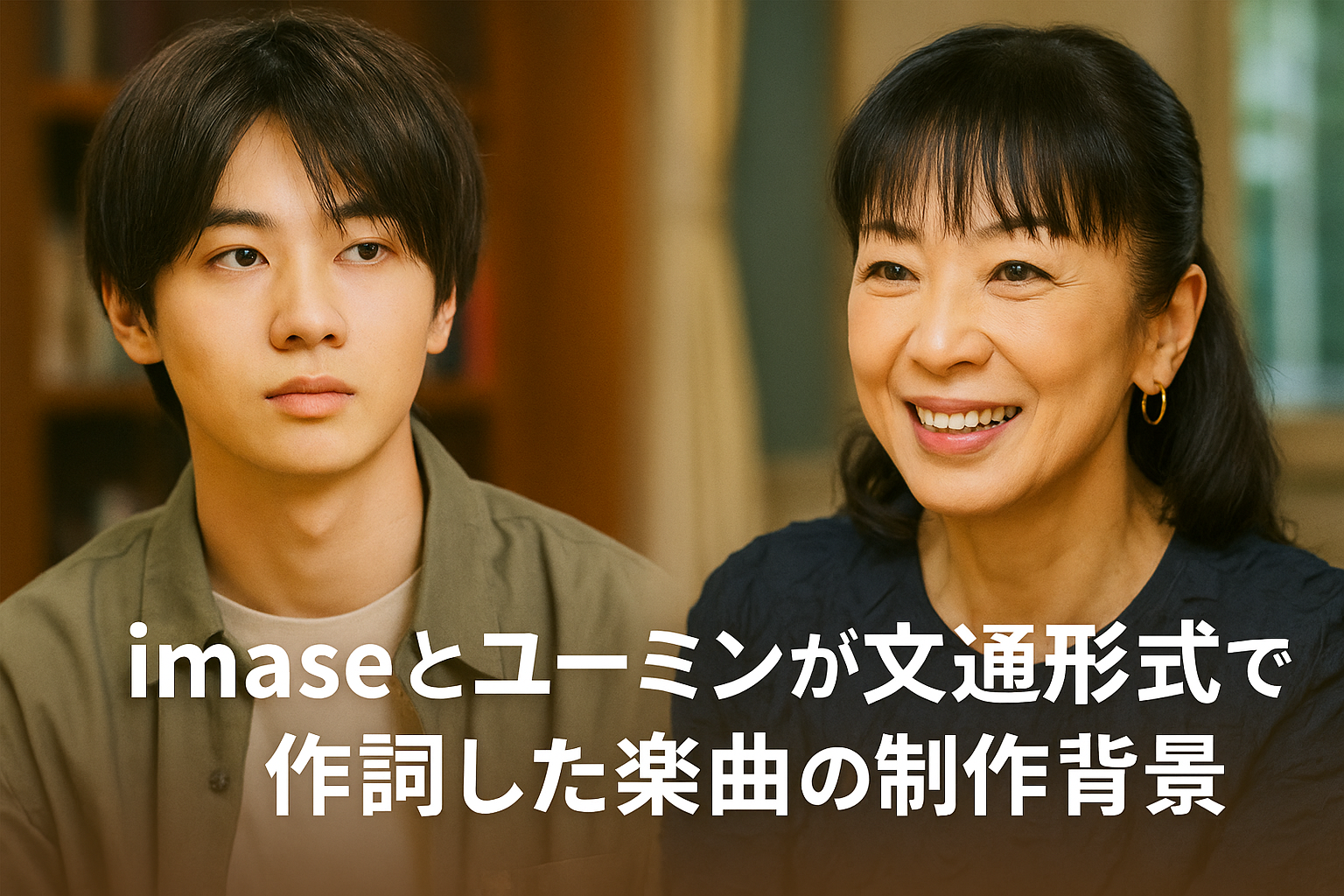

音楽が生まれる瞬間を、まるで手紙のやり取りのように繊細に描いた楽曲「文通」。この曲は、imaseと松任谷由実という異なる世代のアーティストが、文通形式で作詞を重ねた特別な作品です。そんなユニークな制作背景が、『初耳学』で紹介されるということで、放送前から気になっていた方も多いのではないでしょうか。

SNSを中心に注目を集める新世代アーティスト・imaseさんと、日本の音楽シーンを長年支えてきた松任谷由実(ユーミン)さん。この二人がコラボした楽曲「文通」は、単なる共作ではなく、“交互に歌詞をやり取りしながら作る”という珍しい手法で仕上げられました。その作詞の「順番」や「役割分担」は、これまで断片的にしか語られてこなかったもの。今回の『日曜日の初耳学』では、その制作プロセスがテレビで初めて丁寧に語られ、視聴者の間でも「どうやって交互に書いていったの?」「誰が何を書いたの?」と関心が高まっているようです。この楽曲の裏にある“感性の対話”に触れることで、作品への理解がぐっと深まりそうです。

◆imaseユーミン文通作詞の順番

imaseがAメロを書き出し、全体の世界観を形作る

imaseさんが最初に書いたAメロから、すべてが始まったと言われています。彼自身がインタビューで語っていたように、普段から“連想ゲーム”のように作詞を進めるという彼の手法が、この文通にも活かされたようです。Aメロには、感情を引き出す繊細な言葉選びが見られ、「相手の反応を待つ」ような余白があったのが印象的。

実際に最初のフレーズを受け取ったユーミンさんが「教えてあげないわ」という返しをしたエピソードも紹介され、やり取りの中で新たな感性が生まれたことが伺えました。imaseさんのAメロには、物語の“起点”としての重みが確かに込められていたようです。

BOSE 60周年記念コラボ imase×松任谷由実「文通」公開しました!✉️🌏

[https://t.co/ahx7PhSKyi]ユーミンさんの曲から学んだことや、音楽を続けることの素晴らしさ、新しい発見が詰まった一曲です🎧🔥

素晴らしい機会をつくってくれたBOSEの皆さん!60周年おめでとうございます!#BOSE60th… pic.twitter.com/hsIlNVXj9m

— imase (@imase_1109) May 30, 2025

Bメロ・サビはユーミンが紡ぎ、最後にimaseが全体を調整

Aメロを読んだユーミンさんは、即座に反応を返したそうです。Bメロやサビを担当した彼女のパートには、imaseさんの描いた世界を壊さず、むしろ広げていくような役割が感じられました。そして最終的にはimaseさんが再び受け取り、語感や構成を微調整しながら楽曲としての“完成形”へとまとめ上げたといいます。

放送内ではそのやり取りの一部が再現され、まるで手紙を交わしているような心地よさと緊張感が伝わってきました。形式的な交互ではなく、感情のやり取りに重きを置いたこのプロセスが、聴き手の心に自然と届く理由かもしれません。

t.cohttps://t.co/BOQ9IUe7Cn— り (@r_i19_120) August 2, 2025

◆初耳学で明かされた交互作詞の真実

ただの「分担」ではなく、対話で生まれる感情のキャッチボール

番組内では、「誰がどの部分を書いたのか」という具体的な流れとともに、それぞれがどんな感情で相手の言葉に応じていたかも紹介されていました。たとえばimaseさんは「ちょっと怖がりながら送った」と話し、ユーミンさんは「返すのに責任を感じた」と語っていたのが印象的でした。

これがただの分業ではなく、あくまでも“会話をするような作詞”であったことが強く伝わってきました。お互いに相手の言葉を読み解き、そこに自分の感情を重ねていく。この繊細なやり取りが、楽曲全体の統一感にもつながっていたのだと感じます。

放送で可視化された制作の裏舞台が示す“共作の温度感”

また、番組では制作の様子が映像として紹介され、書かれた歌詞の一部ややり取りの雰囲気も明らかになりました。とくに印象的だったのは、互いの言葉に対して「それ、わかる」とうなずくような場面。これはまさに、同じ“言葉”を扱う表現者同士だからこそ成立する温度感だったように思います。

世代も感性も異なる二人が、こうしてひとつの作品を作るということ自体が奇跡的で、その工程をのぞき見られる体験は、視聴者にとっても貴重な時間だったのではないでしょうか。

●まとめ

楽曲「文通」は、ただ共作した曲という枠を超えて、まさに“感情のやり取りそのもの”が詰まった一曲でした。imaseさんとユーミンさんが交互に歌詞を送り合い、相手の言葉に耳を傾けながら創り上げたプロセスを、『初耳学』が丁寧に描き出してくれたことで、私たち聴き手もその裏側にある温度や会話の余白を感じ取ることができました。

Aメロ→Bメロ→サビ→全体調整という一連の流れは、単なる順番ではなく、お互いを信頼して託した時間の積み重ねだったのかもしれません。

放送をきっかけに、もう一度「文通」を聴き直してみたくなった方も多いのでは?きっと今までとは違う響き方がするのではないでしょうか!。

コメント