はじめに(放送前の前提と読み方)

『所さんの目がテン!』で所ジョージさんと桝太一さんが紹介することで注目が集まるであろうムカシゼミ。この記事は、放送前に公開情報から確度の高い事実を整理し、具体地点の断定を避けつつ「どんな環境にいるのか」「どう向き合うと観察率が上がるか」をまとめた準備メモです。論点は、①何者か(系統・生活)②生息地どこ(地名より環境像)③現地での立ち回り。一点だけ先に共有すると、ムカシゼミは大音量の空気音で“鳴かない”かわりに“振動”で通じ合うという、とても静かな生き物です。

ムカシゼミ —— 何者で、どんな暮らし方なのか

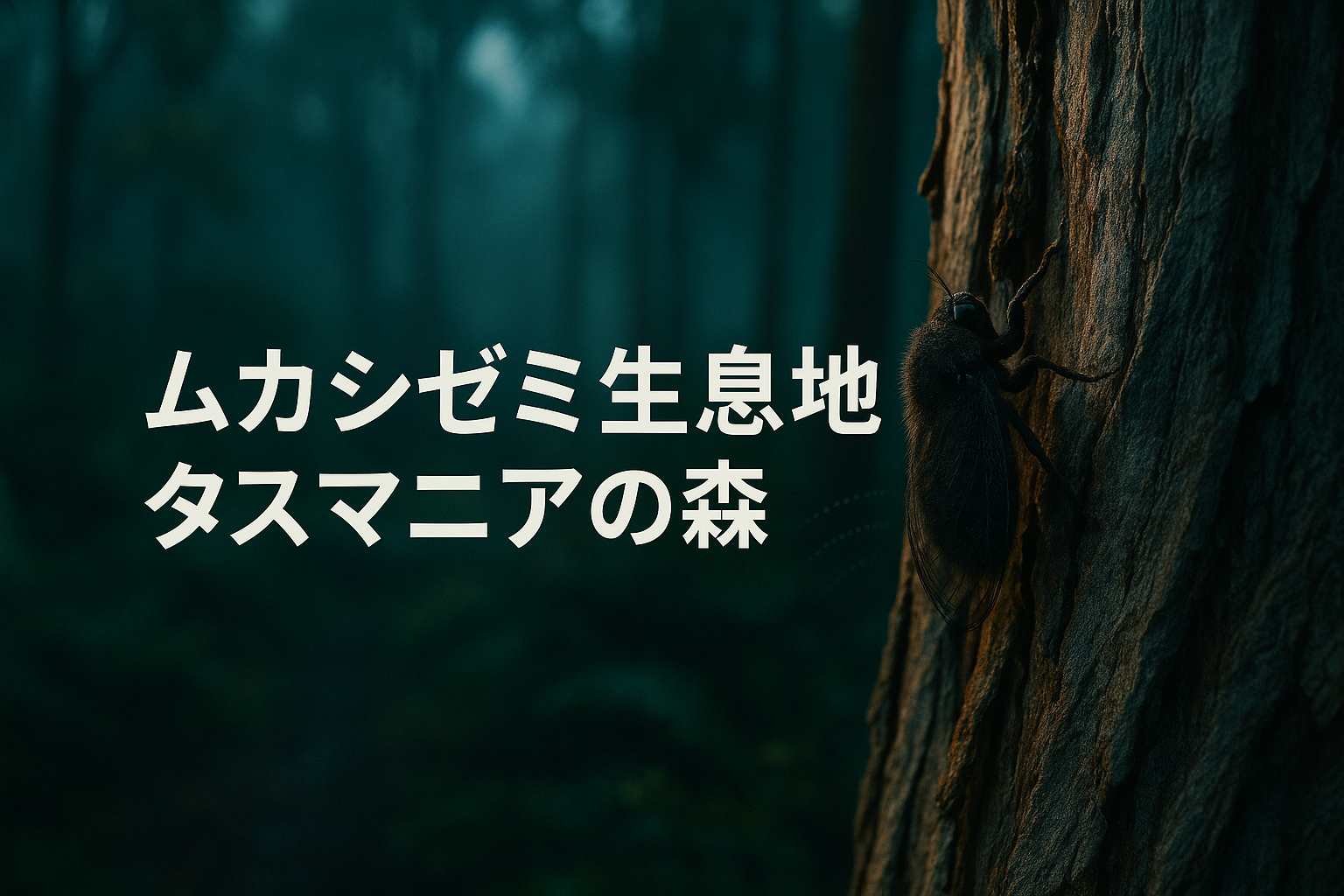

**ムカシゼミ(学名:Tettigarcta)**は、Tettigarctidae(ムカシゼミ科)という小さな系統に属し、現生はわずか2種――オーストラリア本土のTettigarcta crinitaと、タスマニアの Tettigarcta tomentosaだけです。

しばしば「Hairy cicada(毛深いセミ)」と呼ばれ、真性セミ(Cicadidae)の最も近い近縁と位置づけられます。系統史でも“レリクト(残存)”な存在として語られ、古生代から新生代にかけた化石記録と合わせて語られることが多いグループです。

ただ、見た目が“セミっぽい”=大きな声で鳴くとは限りません。ムカシゼミは大音量の空気音をほとんど使わず、樹や地面を伝わる“基質振動”でコミュニケーションします。英語の文献でも、tettigarctid cicadas do not produce airborne sounds と明記され、「鳴かないセミ」の異名はここから来ます。

夜行性で日中は樹皮の下で休み、夜間に活動・光に寄る例が知られます。だから“耳”ではなく指先の静けさで近づく相手、とイメージすると腑に落ちます。

さらに踏み込むと、タスマニアの** T. tomentosaについては、「島内に広く分布」「冷温帯〜亜高山帯のユーカリ林や温帯雨林縁に多い」「通年(春を除く)に成虫記録、特に年の前半に多い」といった実務的な“像”が、専門家サイトに整理されています。日中は樹皮の下/夜に活動という描写も繰り返し出てきます。ここまで押さえると、もう“どこに行けばいい?”の問いは、地名の羅列より条件の足し算**に切り替えたほうが早い、と感じていただけると思います。

所ジョージさんや桝太一さんが静かな林で立ち止まっていたら、あなたは何を止めますか? ――声と足の振動、この2つをまず落とすだけで、見える世界が変わります。

振動でやり取りする虫に配慮するという考え方

ムカシゼミは空気を揺らす音より、接しているものを揺らす“振動”を合図に使うタイプ。したがって観察者の無意識な干渉――幹を叩く、地面を踏み鳴らす、大音量の再生――は、そのまま雑音になりやすいと捉えるのが妥当です。

昆虫全般でもsubstrate-borne vibration(基質振動)は広く使われる合図であることがレビューで示され、ムカシゼミでも「空気音ではなく振動」の記載が各所に見られます。だから、“静けさを設計する”という発想は、単なるマナーではなく科学的な合理性に裏付けられた手筋です。

現場で効くのは、

- 歩幅と歩速を落とす(足場振動を減らす)

- 叩打は避ける(やるとしても回数を極限化し、同じ幹に長く触れない【推測】)

- ライトは短時間で(照射しっぱなしにしない【推測】)

- 観察者同士の距離をとり、会話は小声にする

といった、静かさを主役に置く立ち回り。“音がしない=いない”ではないのがこの虫の世界観です。

見た目の手がかりを言語化しておく

ムカシゼミの視覚的ヒントは、体表の“毛深さ”(hairy)、翅脈と体型の古風さ、真性セミには普通にある構造の欠如(鼓室など)など。専門家のデータベースでは前翅長32–41mmとされ、写真では灰褐色〜黒褐色系の落ち着いた色合いが多く、樹皮の割れ目に溶け込むように見えます。

本土種T. crinitaとは地域が分かれており、タスマニアで出会うのは原則** T. tomentosa**。暗所での識別は難しいため、写真・動画+環境メモで後から確証を取りにいくのが“勝ち筋”です。ドリームポップ

生息地どこ —— 地点名に固執せず“環境像”で捉える

ここからは地名探しではなく、条件の足し算で近づく話。ムカシゼミの公開情報から共通項を抜くと、次の環境像が見えてきます。

- 分布の枠組み:タスマニア全域に分布(T. tomentosa)。

- 生息環境:冷温帯〜亜高山帯のユーカリ林、および温帯雨林の縁。林縁や老木が多い場所は【推測】上、潜み場所のバリエーションが増えます。

- 季節感:成虫は“春を除く通年で記録”、特に年の前半に多い(季節表現は文献の要約)。

- 日周リズム:夜行性/日中は樹皮の下、灯火に来ることがある(地域差あり)。

点の記録としては、Huonville(6月、死亡個体)など個別エピソードがフィールドガイドに掲載されていますが、記事では保全と再現性の観点から地名羅列は控え、標高・林相・湿り気・風の弱さといった**“面の条件”**へ翻訳して活用します。tasmanianinsectfieldguide.com

ここでひと呼吸。あなたが1晩だけ確保できるなら、開始時刻と場所の静けさ、どちらを優先しますか? 私ならまず静けさ。振動伝達の相手には、それが最大の“通訳”になるからです。

行き先リサーチの勘所

ムカシゼミは**“会えるときは会える/会えないときは会えない”**タイプです。そこで効くのが、入口の選び方。

- 学名検索:日本語だけでなく**「Tettigarcta」「Tettigarctidae」、英名「Hairy cicada」でも絞り込み。Atlas of Living Australiaの種ページは出現記録(ポイント)**を俯瞰する入口になります(研究機関が提供するデータセットが束ねられている)。

- 一次寄りサイト:Dr Popple’s Cicadasは分布・季節・行動が要点でまとまっており、**「通年(春を除く)/年の前半に多い」「冷温帯〜亜高山帯ユーカリ林+温帯雨林縁」**などの実務情報が拾えます。

- 古典資料の滋味:**University of Tasmania(Evans 1940)の記述には「日中は樹皮下」「夜に羽化」「5–6月でも灯火に飛来」**といった一次観察が残っています。時代物でも核心は不変。

【推測】としては、老木が点在し、樹皮が分厚く剥離が多い幹、風が弱い谷地形、夜間も湿り気が残る林縁は、潜み場所と通信(振動)を確保しやすいという意味で、理にかなう条件が重なりやすいと考えています。

番組視聴後に手を加えず整合を保つコツ

『所さんの目がテン!』の放送で、地名や樹種名が新たに出ることはあります。ここで記事を大改造しないのがコツ。今回の本文は**“不変の芯”――ムカシゼミ=大音量の空気音で鳴かず、振動伝達/夜行性/樹皮の下で休む/タスマニアの冷温帯〜亜高山帯の林――を柱に据えているので、新固有名詞はキャプションや脚注で軽く足すだけで整合が取れます。

タスマニア現地情報 —— “移動する前に”知っておきたい前提

タスマニアは保護区の規約が整っており、夜間の行動・照明・撮影の取り扱いが場所ごとに違うのが通例です。まずは現地管理機関の最新情報に目を通し、安全第一で臨みましょう。

ムカシゼミは**“音で探す”対象ではないので、静けさを設計できる場所・時間帯を優先すると納得感が高いはず。「日中は樹皮の下/夜に活動」という生活像は、80年前の記録から近年のサイト**まで一貫しており、観察計画の骨格にそのまま使えます。

- 時間帯:薄暮〜夜が主戦場。短時間照射→観察→OFFの繰り返しが無理のない運用です【推測】。

- 行動:会話は小声、足元は静かに。振動伝達の相手には、静けさが最大の味方。King Island Landcare

- 装備:ヘッドライト+赤色フィルタ(視認に十分な明るさは確保しつつ、直射時間は短く)【推測】。手袋があると樹皮の下の確認時に細片で手を傷めにくい。

- 記録:写真・動画に日時/天候/おおよその標高/林相を添える。位置情報の公開範囲は慎重に。

Tettigarctaという“名前”を味方にする

和名だけでなく学名「Tettigarcta」、英名「Hairy cicada」でも資料に当たると一次寄りのページに届きやすくなります。たとえばAtlas of Living Australiaの** Tettigarcta tomentosa 種ページは、データセットの出典や観察記録の俯瞰に使える入口です。

さらにDr Popple’s Cicadas**では、分布(タスマニア全域)、生息環境(冷温帯〜亜高山帯ユーカリ林・温帯雨林縁)、季節(春を除く通年、前半に多い)、**行動(振動伝達・夜行性・樹皮下)**が1ページで見渡せます。

ムカシゼミというメインキーワードはもちろん、Tettigarctaを本文・見出し・altにも散らすことで、固有名詞ベースの検索にも自然に届きます。

記録の残し方

ムカシゼミに偶然会えたら、「その夜の空気」をデータにして残すと、次の自分にも他者にも価値が生まれます。おすすめは、

- 写真・動画に**“静止画1枚+環境1行メモ”(例:「薄曇・無風、亜高山帯ユーカリ林の林縁、落枝多め」**)。

- “音が静かだったこと”を明記(振動伝達の相手に十分配慮できたかの反省材料に)。

- 不確かな同定は“候補”で残す(T. tomentosaの地域で** T. crinita と取り違えるリスクは低いが、類似種への配慮は常に)。【推測】

余談ですが、**古典文献(Evans 1940)にある「夜に羽化」「明け方に翅が伸び切っていない個体を見かける」**といった描写は、今読んでもフィールドの想像力を掻き立てます。静かな夜の時間をとる意味が、ここからも立ち上がってきます。

まとめ

ムカシゼミは、“大合唱の主役”ではなく“静かな会話の達人”。大音量の空気音で鳴かず、樹や地面を伝わる“振動”で通じ合う――この一点を軸に据えるだけで、探す時間帯(薄暮〜夜)、立ち振る舞い(静けさを設計)、見る場所(樹皮の下や林縁)が自然に定まります。

系統的にはTettigarctidaeに属し、現生2種のみ(本土の** T. crinita /タスマニアの T. tomentosa )。タスマニアでは冷温帯〜亜高山帯のユーカリ林や温帯雨林の縁**に広く分布し、成虫は春を除く通年で記録、特に年の前半に多い――こうした“不変の芯”は、放送前後でブレません。

『所さんの目がテン!』をきっかけに、所ジョージさんや桝太一さんが立っていたあの静かな林を自分の中に再現してみる。声を落とす、足をゆっくりにする、ライトは短く。それだけで**“音がしない世界を見る準備”が整います。地名の断定よりも、環境条件の足し算で近づく――この視点は保全にも再現性にもかなう方法です。

最後に、ムカシゼミは“会うべき相手”というより、「静けさを学ぶ先生」だと私は思っています。振動伝達という世界観に触れると、林の夜が別の顔で見えてくる。その変化こそ、テレビの余韻を自分の体験**に変える一歩です。

コメント