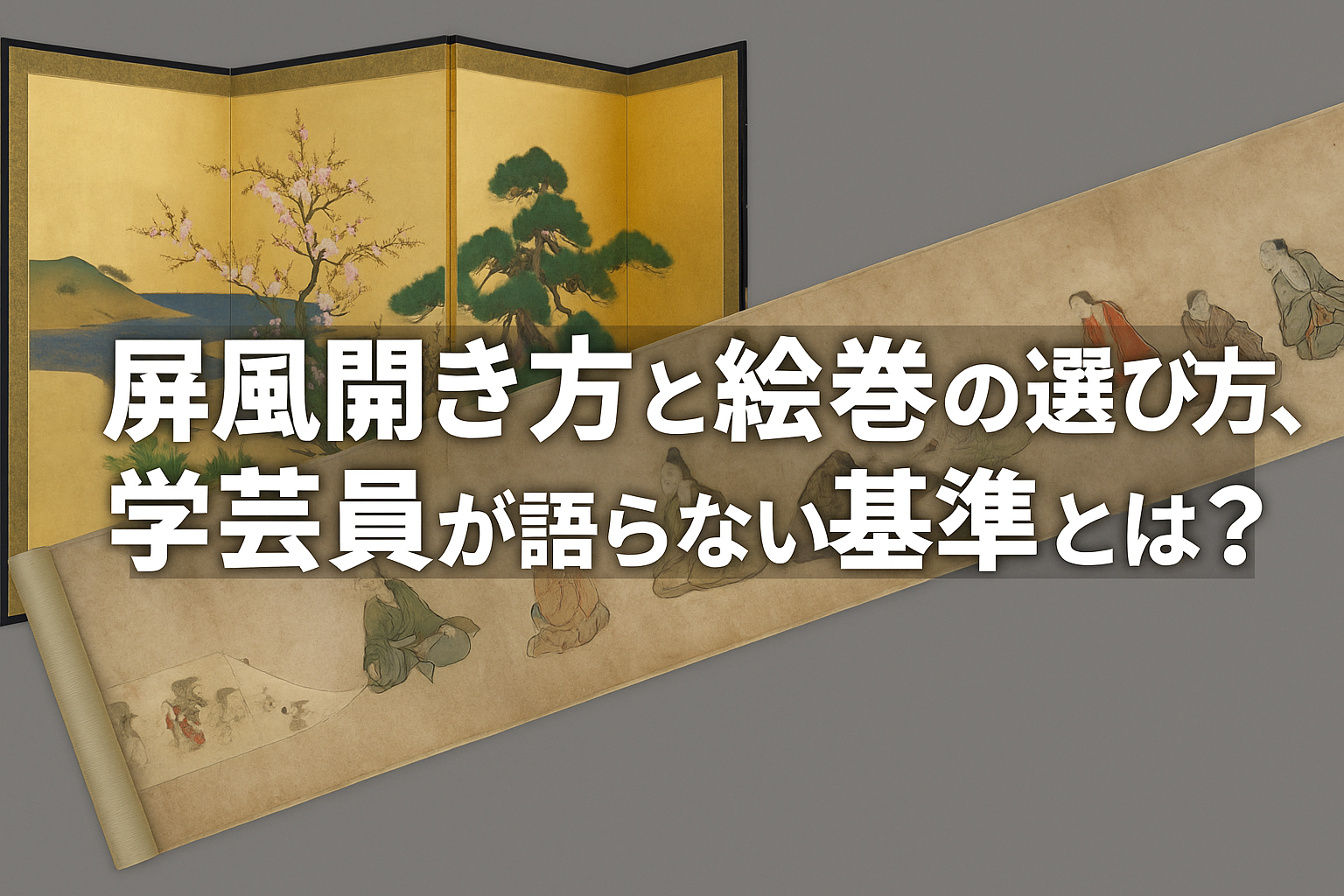

この記事は放送前の内容に基づいています。『ザ・バックヤード 知の迷宮の裏側探訪』で紹介される予定の展示準備の舞台裏から、屏風開き方や絵巻の選び方に込められた“こだわりの美”を、やわらかな目線で追いかけてみました。

2024年4月に放送予定の『ザ・バックヤード 知の迷宮の裏側探訪』では、東京藝術大学大学美術館で行われている展示準備に密着。なかでも気になったのは、屏風開き方や絵巻の選び方に見える繊細な気配り。

ただなんとなく置いているように見えて、実は「どう見せるか」に細やかな工夫が詰まっていました。学芸員さんたちの静かな情熱に触れながら、「展示って、こんなに奥が深いんだ」と感じられる回になりそうです。

屏風開き方の基準はどう決まる?

角度で変わる“視点の誘導”とは

屏風開き方をほんの少し変えるだけで、空間の印象ってまるで変わるんです。たとえば5度開くだけで奥行きが出て、まるで自分がその風景の中にいるような気持ちになれたり。

これは、視線をやさしく誘導するための工夫。まるで舞台のセットのように、計算された美しさなんですよ。

光と空間のバランスを意識した配置

展示室でふと目を引く作品、ありますよね。それってもしかしたら、照明と屏風の角度が“いい関係”を作っているからかもしれません。

金箔がふわっと反射して、空間全体がやさしい雰囲気に包まれる──そんな細やかな演出に、学芸員さんたちのセンスと工夫が光ります。

絵巻の選び方とその裏にある工夫

選ばれる場面には“物語の鍵”がある

「なんでこの場面が展示されてるんだろう?」そう思ったことがあるなら、きっとそのページには物語の核心があるんです。

ドラマチックな展開や、季節感が伝わる情景など、観る人の心に響く場面を選んでいることが多いんだとか。まるで**絵巻の“名シーン集”**を選ぶような感覚、面白いですよね。

保存と見せ方のバランス調整も

もちろん、「見せたい」と思っても、すべてを開けるわけにはいきません。絵巻ってとても繊細なので、光や空気に長く触れると傷んでしまうことも。

だから、保存と魅せ方のちょうどいいバランスを考えながら、「ここなら安心、しかも伝わる!」という場面を選んでいるんです。守ることも、展示のうちなんですね。

活用提案(読者が日常に活かせるヒント)

- ポスターや写真を飾るとき、少しだけ角度を変えてみると雰囲気がぐっと柔らかくなるかもしれませんよ。

- SNSに載せる写真、光の入り方を意識して構図を工夫してみると、まるで展示作品のような一枚になるかも♪

- 美術館に行ったときは、作品だけじゃなくて、その置き方・照明の当て方にも注目してみると、新しい発見があるかもしれませんよ。(笑い)

関連情報(話題の文脈に乗せて)

最近では東京国立博物館の展示演出がSNSで話題になったり、『美の巨人たち』が演出の裏側に迫る回を放送したりと、“見せ方”そのものに注目が集まっています。こうした流れのなかで、『ザ・バックヤード』の今回の放送もじわじわと注目を集めそうですね。

まとめ

屏風開き方や絵巻の選び方って、なんだか難しそうに聞こえるけれど、実は「見せるって楽しい!」って気づける入口かもしれません。

学芸員さんたちの目線をちょっとだけお借りする気持ちで、展示の裏側にも目を向けてみると、きっと美術館がもっと好きになりますよ。

コメント