江戸のヒーロー火消したちが、なぜ神奈川の大山にわざわざ参拝していたのか——そんな素朴な疑問を持った方へ。今回のブラタモリで紹介される前に、ちょっと気になる背景をゆるっとまとめてみました。

火消しといえば、江戸時代の町を守る頼もしい存在。実は彼ら、水の神さまを祀る大山へ定期的に参拝していたんです。これ、単なる宗教的な行事じゃなくて、仲間意識や**“粋”な生き方を象徴する文化的イベントでもありました。しかも、当時の旅の楽しみも全部詰まっていたとか。今回のブラタモリ**ではそんな裏話が登場予定。気になってた方、今のうちにちょっとのぞいてみませんか?

【火消しと大山詣りの関係】

火消しが大山へ足を運んだのは、何もカッコつけのためじゃありません。大山は「雨降山(あめふりやま)」とも呼ばれ、水の神が祀られていて、火消しにとっては“火除け祈願”の聖地。自然と参拝が広がったのも納得です。

大山阿夫利神社は別名雨降山と呼ばれるらしく

傘のおみくじが引けました

快晴(大吉)でした\( 'ω' )/☀

#大山阿夫利神社 #雨降山 pic.twitter.com/CyfYz52Ug4— ビビアン (@LUCIOLE218) January 3, 2025

それに、火消し講という職人グループでの団体行動が多くて、奉納太刀や纏(まとい)を担いで登る姿は、いわば“江戸の男の見せ場”。今でいえば、祭りで御神輿を担ぐのと同じようなノリだったかもしれませんね。

出典:https://www.nhk.jp/p/ts/D9L15JRZX4/episode/te/GLLZKNRRXN/

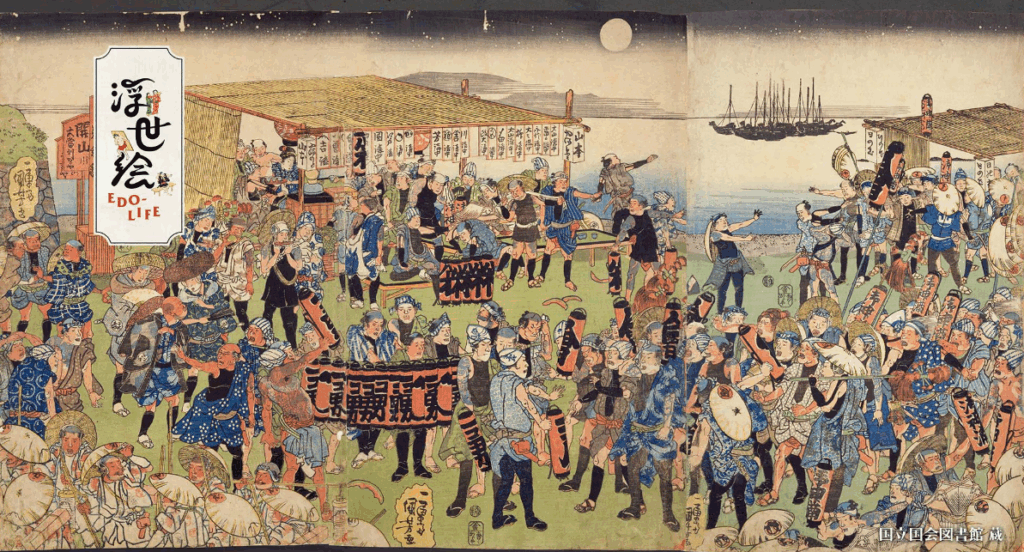

月明かりが照らす夜の海辺、ここは品川・高輪大木戸。かつて東海道の出入り口としてにぎわい、多くの旅人が行き交った場所です。今宵はちょうど満月、月見の名所らしく、人々の姿もひときわ多く見られます。

ふと目をこらすと、同じような青い装束に身を包んだ集団が目につきます。彼らはどうやら神奈川の大山を目指す「大山講」の一行。しかもその多くが火消しのようです。

火消しといえば、仲間意識が強いことで知られていますが、その反面、組ごとのライバル心も相当なものだったとか。——ん? あの騒がしい様子…もしかして、今にもひと悶着始まりそうな気配?

当時は火事も多かったので、信仰というより“リアルな安全対策”の一環だったという見方もできます。人間くさい想いが詰まった参拝だったんですね。

【なぜ“参拝先”として大山だったのか?】

大山が選ばれた理由、じつは他にもいろいろあるんです。標高1,252mで江戸の町からも見える距離感。高所作業が多かった鳶職や大工さんたちは、大山を「仕事仲間」くらいに感じていたのかもしれません。

「大山街道」を通じて行きやすかったのも大きなポイント。道中には茶屋や名物料理もあり、まるで“江戸時代のプチ旅行”。信仰と観光がうまくミックスされてたんですね。

t.cohttps://t.co/0ECVYNfuIC— 風人社(し) (@sfurro) June 21, 2025

ちなみに、かつて福山雅治さんが伊勢原市でライブイベントを開催した際、「歴史と自然が心地いい場所」とコメントしていたのが印象的でした。そんな感覚、昔も今も変わらないのかも。

【火消し文化の“粋”と継承】

火消しにとって、大山詣りは“自分を魅せる場”でもあったんです。木太刀を担いで山を登るって、それだけで誇らしいし、何より仲間との絆も深まるイベントでした。

今でもその伝統は続いていて、消防団や地域の夏祭りでは纏の演舞やグループ参拝が行われている場所も。そう考えると、大山詣りって単なる歴史じゃなく、今も生きてる文化なんですよね。

そしてこの文化がいまも人気を集めるのは、

- 仲間とゴールを目指す“チーム体験”

- 体を使って得る達成感

- 地域や仲間を想う“誇り” という、時代を超えた3つの魅力があるからかもしれません。

【日常生活でどう活かせる?】

この江戸の文化、現代にも意外とフィットするんです。

- 仲間と目標を共有する、ってワークショップや地域活動にも応用できますよね。

- 歴史ある場所に出かけて、自分のルーツに触れる小さな旅。心のメンテナンスにもなります。

- それに、“粋”を意識したふるまいや言葉づかいって、案外今の空気にもマッチすることがあるんです。

【まとめ】

江戸の火消したちがなぜ大山に参拝したのか。それは「水の神」への火除け祈願という切実な想いと、仲間とともに歩む“粋”な文化の結晶だったからです。奉納太刀を担ぎ、グループで登山を楽しむ姿には、誇りや連帯感がにじんでいます。

今回のブラタモリでは、そんな背景が紹介される予定。視聴の前に、この江戸っ子の美学と信仰のつながり、ちょっとのぞいてみるとおもしろいですよ。

コメント