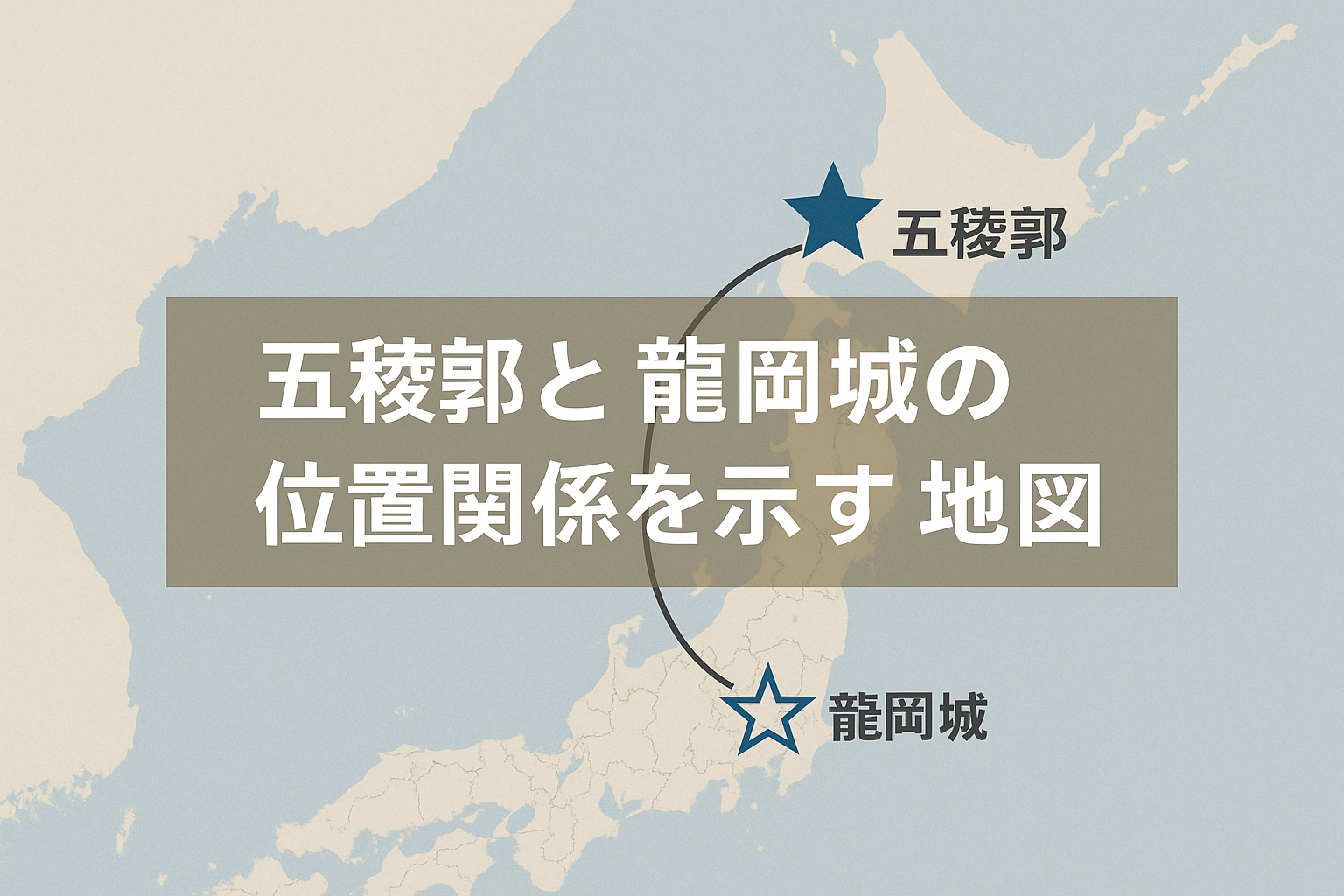

「五稜郭」と聞いて思い浮かぶのは、きっとあの北海道・函館の星形の城郭ですよね。でも、最近になって「もうひとつの五稜郭」という言葉が注目されているようで、番組内でもその存在に一瞬だけ触れられたとか。

ところが、地名までは詳しく紹介されないまま話が進んでしまい、「え、もうひとつってどこ?」「なぜ星形なの?」と気になった方、実は少なくないのではないでしょうか。

もうひとつの五稜郭って何?実は長野県にも“星形”があった?

その「もうひとつの五稜郭」の正体、それは長野県佐久市に残る「龍岡城(たつおかじょう)」なんです。ここ、実は本州で唯一確認されている五稜郭で、函館の五稜郭より小規模ながら、星形の輪郭をしっかり残しています。

5月31日来訪。龍岡城。

日本に2つしかない星型稜堡。もう一つは函館の五稜郭です。

幕末の1867年に松平乗謨によって建てられました。西洋軍学を勉強した御殿様だったようです。

堀、虎口、石垣、お台所などの遺構が残っています。 pic.twitter.com/KgNcJfO4Nj— もももも (@hikrme74) June 4, 2025

あまり知られていませんが、江戸末期の1867年、旧田野口藩(龍岡藩)主・松平乗謨(まつだいらのりかた)が築いたこの龍岡城、なんとフランスの築城理論を参考にして設計されたという話もあるんです。

龍岡城の築城主、松平乗謨(まつだいらのりかた)=改名、大給恒(おぎゅうゆずる)は、旧佐賀藩士佐野常民と共に日本赤十字社の前身、博愛社を設立しました。#龍岡城 #佐賀七賢人 pic.twitter.com/2WU6BXK7In

— りくどめい/蘇民将来之子孫也 (@souta_80) August 10, 2018

ブラタモリでスルーされた史実の断片なぜ星形に?当時の意図に迫る

そもそも、なぜ星形にこだわったのか。ここには少し面白い背景があります。当時、欧米で流行していたのは「稜堡式(りょうほしき)城郭」と呼ばれる構造で、敵の攻撃を分散しやすく、死角が少ない防御に優れた形状でした。つまり、この星形は実用性の産物でもあったわけです。

長野県佐久市

信濃『龍岡城五稜郭跡』に行ってきました三河奥殿藩松平氏が幕末に移居するため築城

函館五稜郭とならび、国内ただ二つの『稜堡式西洋城郭』函館五稜郭のミニ版のようなお城でした

堀は当時の幅でしょうか

結構狭くて簡易のはしごでも渡れそう

(なんなら飛び越えれそう…) pic.twitter.com/rqps5vM4GS— 康之介 (@jOu2hNB0n3LjM6A) April 5, 2025

そしてもうひとつ、政治的な狙いもあったと見られています。時代は幕末。江戸幕府が崩れかけ、新政府の動きが活発化するなか、松平乗謨は「最新の西洋式の城を持っている」ということで、ある種の外交的アピールを試みたのではないか…と考えられています。

いま現地ではどうなってる?

現在の龍岡城跡地には、**「田口小学校」**が建っています。校庭がちょうど星形の中心に位置しており、外堀や土塁が周囲に残っています。小学校は既に2023年春に閉校になっていますが見学は自由で、地元の観光案内所でもパンフレットが手に入るとか。

ちなみに、近年ではこの場所を「本州の五稜郭」としてPRする動きも出ていて、観光ルートとして少しずつ注目され始めているようですよ。

龍岡藩は1万6千石の小藩で、城主の格式は認められていないため、厳密には城ではなく田野口陣屋であった。

田口小学校閉校後に小学校の全施設を解体撤去し、竣工時の龍岡城にできる限り近い状態に戻す整備計画が進められている。 pic.twitter.com/leln01wmgH

— 🌈Andrà tutto bene! (@freeman_16v) May 29, 2024

そういえば、タモリさんも過去の番組で何度か「築城の妙」を取り上げてきましたが、この龍岡城には今のところ直接訪れていないようです。とはいえ、あの探究心ですから、いつか現地レポートをしてくれる日が来るかもしれませんね。

日常でちょっと活かせるとしたら…

この話題、実は日常のちょっとした場面で活用できます。たとえば――

- 歴史好きな方との会話で「実は長野にも五稜郭あるって知ってた?」と話題提供。

- 旅行プランを立てるときに「ちょっとマイナーだけど行ってみたい城跡」として候補に入れる。

- SNS投稿で「五稜郭って函館だけじゃない」なんてネタで写真付きで発信。

…なんて使い方もアリです。しかも混雑してないので、じっくり巡れるのも魅力だったりします。

まとめ:スルーされたからこそ、知る価値がある

「もうひとつの五稜郭」って一体どこ?という問いかけが、こんなにも興味深い史実に繋がるとは思いませんでした。

番組では深掘りされなかったぶん、自分で調べて知る楽しさがありました。たまにはこういう“見逃されがち”な史跡にも、光を当ててみたくなりますね。

コメント